The Good Life est un projet « crowfundé » par les fans de son auteur : Hidetaka Suehiro, plus connu dans le monde du jeu vidéo sous les pseudos Swery65, ou tout simplement SWERY. L’homme n’est autre que l’auteur de Deadly Premonition, culte autant pour de bonnes que pour de mauvaises raisons. Le jeu, un thriller horrifique qui puise son inspiration entre les X-Files et David Lynch, possède en effet une qualité d’écriture aussi remarquable de ses nombreux bugs, et tente autant de choses qu’il en rate.

La signature du « Maître » au bas d’un projet de RPG champêtre à priori 100% mignon avait alors de quoi surprendre… SWERY a-t-il décidé de s’assagir avec The Good Life, ou le titre taillé pour la Switch cache-t-il la part d’ombre qu’on espère de son auteur ?

(Test de The Good Life sur Xbox Series X réalisée à partir de la version commerciale du jeu)

What a godamn hellhole !

The Good Life – La Belle Vie, en V.F. – est loin d’être celle que vivent les personnages de SWERY, ou même ses jeux. Entre les horreurs auxquelles assiste Francis York Morgan dans le Deadly Premonition original et sa suite, sortie l’an dernier sur Switch, les aventures absurdo-macabres contées par D4 Dark Dreams Don’t Die, et les bugs, le manque de moyens et l’esthétique questionnable qui traverse toute son œuvre, la ludographie de SWERY est loin d’être un long fleuve tranquille.

C’est évidemment un passif qu’on a en tête en lançant The Good Life, dont les premiers visuels colorés tranchent avec ce que l’auteur a pris l’habitude de nous livrer. Même le synopsis s’éloigne complètement de son travail de ces dix dernières années (et plus !).

On y incarne en effet Naomi, journaliste new-yorkaise un peu (beaucoup) cliché, envoyée dans la campagne anglaise (on imagine la punition pour cette Carry Bradshaw-like !) pour enquêter sur Rainy Woods, « the happiest town in the world », comme aiment le clamer ses habitants. Et à peine arrivée, Naomi se verra offrir une maison. Normal, dans « la ville la plus heureuse du monde ». Un cadeau trop beau pour ne pas éveiller quelques soupçons, qui viendra accompagné d’une sorte d’avertissement : il lui est demandé de ne pas sortir après minuit…

Toutou-garous

Bien entendu, Naomi désobéira pour se rendre compte que les soirs de pleine lune, les habitants de Rainy Woods se transforment tous en chiens ou en chats ! Une situation aussi choupi que mystérieuse, qui se raccroche aux œuvres précédentes de SWERY (une ville isolée et ses sombres secrets) autant qu’elle s’en éloigne (les boules de poils de Rainy Woods sont quand même à l’opposé des monstruosités de Greenvale).

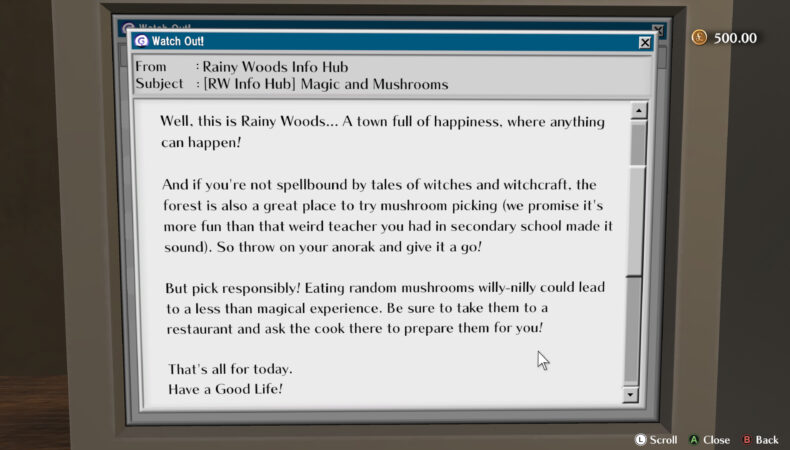

Très vite, Naomi acquerra elle aussi ce pouvoir de thérianthropie, pour découvrir que la ville cache d’autres secrets encore, et pas tous aussi mignons. Le jeu retombera alors sur ses pattes (vu qu’on y joue un chat…) et ressemblera alors un peu plus à un jeu de Swery65. En vérité, dès le début, le propos semble moins naïf que les décors et la direction artistique ne le laissent entendre. Des références à la drogue et aux champignons hallucinogènes apparaissent très très vite dans l’histoire. D’autres thématiques « PEGI 16 », et pas toujours des plus joyeuses, suivront.

Ci-dessus, à gauche, un « sachet de poudre blanche non identifiée » ; à droite, des champignons pour des « expériences magiques » ; et ci-dessous, la face sombre du conte de fées…

Une Partie de Campagne

En arrivant à Rainy Woods, et en débarquant dans le jeu, on se retrouve plongé dans un open-world campagnard, où il s’agira d’abord d’appréhender son environnement et de rencontrer certains habitants. On retrouvera vite les travers de certains mondes ouverts développés en indés : des espaces plutôt grands, mais désespérément vides…

Et puis, on sera très vite ennuyé par le côté sim-life du jeu, qui exige qu’on mange régulièrement et sainement, qu’on dorme quand il le faut, bref, qu’on ait une hygiène de vie « crédible ». Côté mécanique de jeu, cela implique de rentrer souvent à la maison, et peut bloquer l’exploration, pourtant élément clé du gameplay.

Une autre mécanique de jeu importante sera le crafting : récolter des matériaux pour en fabriquer d’autres afin d’obtenir des objets. Par exemple, il est possible de fouiller les poubelles pour récupérer des canettes en aluminium à amener en nombre suffisant à un artisan pour qu’il puisse en faire un lingot d’aluminium, lingot réclamé par un commerçant pour obtenir par exemple un outil ou une amélioration… On peut aussi cultiver notre jardin ou partir à la chasse. De ce côté, le jeu rappellera un peu les premiers jeu « Ateliers… », les expérimentations en moins.

Mais les deux mécaniques décrites ci-dessus combinées rendent les débuts du jeu assez compliqués, et peuvent même gâcher la suite de l’aventure : nous n’aurons pas assez de matériel en début de partie pour nous offrir de nouveaux vêtements, et serons en même temps confrontés à des journées très pluvieuses (ou alors la météo est aléatoire, et nous n’avons simplement pas eu de chance ?). Résultat : nous tombons malade et devrons nous acquitter de sommes faramineuses pour payer l’hôpital (le jeu se passe en Angleterre, hélas, pas en France où l’on aurait pu compter sur la Sécu…). Rapidement, le manque de liquidités pourra nous bloquer dans notre progression.

Cot-cot Kodak

Les deux dernières mécaniques principales du jeu consisteront à prendre des photos, et à jouer les livreurs. Pour les photos, d’abord, cela n’a rien d’étonnant vu notre qualité de journaliste. Le jeu a différentes manières de distribuer les conditions pour réussir des photos, et c’est l’un des aspects plutôt fun et réussis du jeu. C’est aussi un moyen de se faire un peu d’argent, puisqu’on postera nos clichés sur un équivalent in-game d’Instagram, et les clichés les plus « likés » (c’est-à-dire correspondant le mieux aux critères donnés) nous rapporteront un peu d’argent. Un aspect à ne pas négliger tant l’argent finira par devenir essentiel, et qui s’inscrit dans une mode récente du shoot’em up, où shooter signifie évidemment tirer le portrait (de New Pokémon Snap à Alba: A Wildlife Adventure en passant par Toripon ou encore Beasts of Maravilla Island, ou même Lost Judgment, qui propose des missions basées sur la photo).

Mise en abyme

Enfin, le dernier élément de gameplay, comme on l’a vu, sera les quêtes FedEx auxquelles on n’échappe pas dans ce genre de jeux. Certains se sont même construits dessus (Death Stranding, au hasard). Répétitives et pas franchement intéressantes (comme à chaque fois que le genre se présente), le titre s’en amusera même au détour d’une ligne de dialogue, où le personnage de Naomi s’en plaindra : « Je vais finir pas avoir l’impression d’être dans un vieux RPG… ».

On se demande alors pourquoi avoir maintenu la chose en ayant conscience – en reconnaissant, même – que ce n’était pas la facette la plus fun du jeu. Mais c’est peut-être en partie dû à une volonté de servir un jeu avec un côté méta plus qu’affirmé. The Good Life, c’est un jeu qui parle des jeux vidéo. Et la Good Life, c’est celle que vit le joueur quand il se plonge dans un jeu. Naomi n’est pas autre chose que cela : journaliste new-yorkaise, elle se retrouve bientôt à chevaucher un mouton en robe de princesse dans la campagne anglaise, se soumettant aux épreuves d’un chevalier en armure ! Elle joue le jeu, elle est devenue un personnage de Rainy Woods.

Le jeu est sous-titré « debt repayment RPG » (un jeu de rôle de remboursement de dettes) dans sa communication officielle. Au premier degré, c’est parce qu’il s’agit pour Naomi de rembourser une énorme dette qu’elle a contractée – d’où la mission qu’elle a acceptée si loin de son environnement naturel. Mais on peut le lire aussi comme une dette payée envers le jeu vidéo, le jeu qui rembourse la dette de Swery65 au média (dans lequel il s’est mis à travailler plus ou moins par hasard).

Le jeu multipliera alors les tons, les genres et les références dans un gloubi-boulga parfois un peu lourd, mais crafté avec beaucoup d’amour pour le jeu et les joueurs !

The Good Life est finalement bien un jeu signé Swery65, avec tout ce que cela implique de manque de finitions, de bugs et de mécaniques poussives ou maladroites. Les animations ne sont pas finies (on monte et on descend du mouton sans animation du tout, on se transforme en animal derrière un flash blanc…), et le jeu nous empêche lui-même souvent de progresser (les curseurs de faim ou de maladie sont spécialement pénibles). Techniquement, c’est un jeu Switch, ce qui peut se révéler plus que limite sur une console de dernière génération.

Cependant, c’est aussi un jeu crafté avec passion, qui a des propositions, et dont la direction artistique arrive à dissimuler une techno un peu à la ramasse. On se prend au jeu, on veut voir où le scénario va nous emmener, et on y revient malgré ses nombreux défauts. Là encore, c’est signé SWERY, peut-être le plus grand créateur de bons mauvais jeux !