À vos marques…

Le phénomène des adaptations de licences n’est pas apparu immédiatement avec le jeu vidéo. Cependant, dès que ce dernier sera entré dans les foyers grâce à la magie des premières consoles de jeu, les licences profiteront de la porte restée entrouverte pour se faufiler.

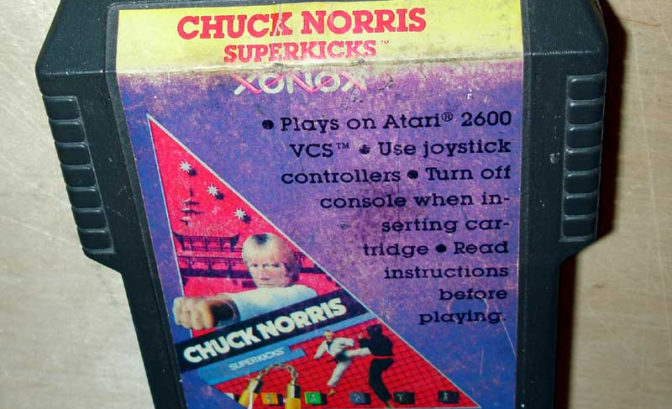

On trouvera ainsi sur l’Atari 2600, sortie en 1977 aux États-Unis (et bien plus tard, en 1981 en France), les premiers jeux à licence : Superman, d’après le film éponyme, dès 1978, Alien (1982), Raiders of the Lost Ark (Les Aventuriers de l’Arche Perdue, premier épisode de la trilogie – si, si ! – Indiana Jones, 1982), Texas Chainsaw Massacre (Massacre à la Tronçonneuse, 1983), un jeu James Bond (1983), des jeux Star Wars (L’Empire contre-attaque en 1982, Le retour du Jedi et Jedi Arena en 1983, etc.) et même des jeux… Chuck Norris !

On peut s’attarder un peu sur le cas Asterix, sorti en 1983, et qui montre bien le rôle de la licence à l’époque en jeu vidéo : vendre des cartouches. En effet, le jeu Astérix n’a pas été développé en tant que tel. Sorti initialement aux États-Unis, le titre mettait en scène Taz, le Diable de Tasmanie des Looney Tunes (Bugs Bunny et cie…). Parce que moins populaire en Europe, le sprite représentant Taz (une tornade) a été remplacé par la tête du Gaulois d’Uderzo, mais le jeu reste strictement le même.

À gauche, Asterix, à droite, Taz.

Ainsi, on le voit bien avec cette histoire : mettre un nom connu sur une cartouche permet de bénéficier de la popularité immédiate de la licence – même si cela ne marche pas à tous les coups, comme l’a montré le légendaire retrait des cartouches d’E.T., adaptation du film de Spielberg sur Atari, dont les stocks ont été enterrés dans le désert dans une tentative désespérée d’oublier un ratage mythique.

Cette pratique marketing aura connu son âge d’or de la fin des années 1980 au début des années 2000. Une bonne grosse décennie, presque deux, où quelques meilleurs côtoient beaucoup de pires.

Vite fait, mal fait

Si ce n’est quasiment plus le cas aujourd’hui, les générations 8 et 16 bits voyaient arriver systématiquement derrière chaque blockbuster ciné son adaptation sur cartouche ou disquette. Ainsi, le jeu Ghostbusters sortira sur tous les supports 8 bits (NES, Master System, Commodore 64, Amstad CPC, etc.) en 1984 en même temps que le film, Gremlins sort aussi en même temps que le film (1984) sur Atari 2600, L’Histoire Sans Fin suit de très près la sortie du film (1985, Atari, Amstrad CPC, C64, etc.).

On pourrait étendre la liste sur des pages et des pages, mais ne gardons que quelques licences emblématiques pour avoir un aperçu du phénomène : Les Goonies (1985), Blade Runner (1985), Rambo (1985), Top Gun (1987), Taram et le chaudron Magique (1986), Highlander (1986), Vendredi 13 (1986), Retour Vers le Futur (1986), Karate Kid (1987), Predator (1987), Robocop (1988), Batman (d’après le films de Tim Buton, 1989), Le Flic de Beverly Hills (1990), etc.

La pratique était systématique : à chaque grosse sortie ciné son jeu vidéo.

Le jeu vidéo était alors un produit dérivé comme un autre, parmi les mugs et autres albums Panini, qui venait profiter du marketing fait autour du film. Il fallait absolument que les sorties soient conjointes, que le jeu arrive en rayon à la même date que le film sur les écrans (ou dans les rayons des vidéoclubs) de façon à ce que la publicité faite autour du deuxième permette de vendre le premier. Des reports comme ceux de The Last Of Us Part II ou Cyberpunk 2077 étaient alors inimaginables.

Une urgence sur les dates de sortie qui pressait les développeurs, ne leur laissant souvent simplement pas le temps de rendre un bon jeu. Ces adaptations étaient souvent fades quand elles n’étaient pas complètement ratées. Ainsi, si on relit les critiques de l’époque, à propos de l’adaptation Home Alone (Maman j’ai raté l’avion), Joystick écrivait : « Il faut bien reconnaître que les auteurs de Home Alone ne nous ont pas vraiment gâtés. Les dessins sont pauvres et les différentes pièces de la maison pas vraiment très variées. D’une action assez répétitive, Home Alone est assez peu convivial. » (Joystick n°22).

Toujours le même Joystick à propos du jeu tiré du film Dick Tracy (1990) : « Dick Tracy souffre d’un intérêt limité, d’une action trop répétitive, et d’un manque d’imagination flagrant » (Joystick n°16) ; ou encore sur Days of Thunder (d’après le film de Tony Scott en 1990) : « Les courses se ressemblent toutes et on a vraiment l’impression de faire toujours la même chose » (Joystick n°17).

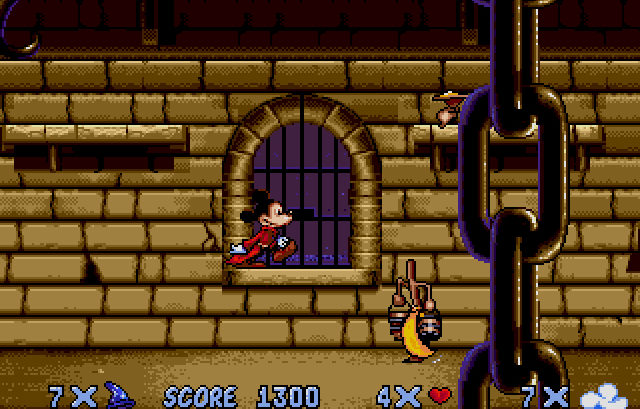

Bien entendu, certains titres tirent leur épingle du jeu : le très bon Fantasia, adaptant le classique de Disney sur Mega Drive, l’adaptation d’abord sur arcade, puis sur consoles, de Moonwalker, l’excellent Dune (Atari ST, Amiga, PC et Mega CD), un peu à part car sorti presque 10 ans après le film sur lequel il est basé, tout comme The Warrior de Rockstar qui adapte en 2005 un classique de Walter Hill sorti en 1979. Ou encore Aladdin, d’après le dessin animé de Disney, dont la version Mega Drive reste un modèle du genre.

Cependant, les bons titres font figure d’exceptions qui confirment la règle, et les adaptations, quelles qu’elles soient, finiront par entraîner la méfiance des joueurs, puis seront totalement ignorées. Qui se rappelle du jeu tiré de 300, ou du jeu Bad Boys (d’après le film avec Will Smith) ?

L’un des rare jeux à licence très réussi marquera en même temps la fin de cet âge d’or de l’exploitation systématique, et le début d’une nouvelle façon d’utiliser les grandes marques de la culture pop : il s’agit de GoldenEye, sur Nintendo 64.

Projet curieux du point de vue du marketing, le film était sorti depuis bientôt deux ans quand le jeu a fait son apparition. Après une première présentation ratée à l’E3 de 1997, GoldenEye n’était pas particulièrement attendu par la critique. Le jeu est devenu depuis le classique qu’on connaît.

Outre son décalage avec la sorti du film dont il s’inspire, GoldenEye est remarquable aussi par sa façon d’utiliser la licence : si le jeu utilise le nom et l’univers général de James Bond, il ne reprend pas tout à fait le film.

D’ailleurs, c’est son mode multi qui aura surtout participé à faire entrer le titre dans l’histoire. Et cette façon d’envisager les licences est celle qui domine aujourd’hui.

Le game-changer Arkham

Un petit scandale secoue le monde du jeu vidéo en 2008 : l’adaptation officielle du Dark Knight de Nolan n’atterrira que sur mobile, et pas sur consoles. Le mobile est considéré comme le parent pauvre du jeu vidéo (surtout à l’époque), et le cas Dark Knight montre le peu d’intérêt qu’ont désormais les éditeurs pour les adaptations, et que le modèle, après 20 ans de mauvais et traîtres services, a vécu.

C’est encore Batman qui montrera la voie des jeux vidéo à licence pour les années à venir, avec en 2009 Batman: Akham Asylum. Le jeu reprend l’univers du Caped Crusader, ses personnages, ses lieux emblématiques, mais raconte une histoire originale, n’adaptant aucun matériau préexistant. Le jeu est une réussite à tous points de vue, et sera un nouveau mètre-étalon dans la façon de traiter les licences.

Un modèle qu’on avait pourtant rencontré dès 1992, avec Indiana Jones and the Fate of Atlantis, une aventure d’Indy inédite au cinéma, écrite uniquement pour le jeu vidéo de LucasArts. Malgré l’immense succès du jeu, il n’aura pas immédiatement fait école, et il aura fallu attendre les années 2010 pour voir le jeu vidéo prolonger des univers plutôt que de simplement adapter des films.

On citera pêle-mêle les aventures de The Witcher, très fidèles à l’univers des romans, sans être des adaptations, des jeux Star Wars comme le récent Jedi Knight, les jeux situés dans l’univers du Seigneur des Anneaux (L’ombre du Mordor, L’ombre de la guerre, et bientôt Gollum), le Blair Witch de la Bloober Team, les jeux sous licence Tom Clancy, le Marvel’s Spider-Man de la PlayStation 4, les RPG South Park, le John Wick de Mike Bithell, etc.

Bien sûr, les adaptations strictes existent toujours, notamment chez LEGO (Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars, etc.), mais sont devenues aujourd’hui l’exception qu’était alors Indiana Jones and the Fate of Atlantis. De même que ces adaptations sont souvent plutôt réussies, et que les ratages, à l’image de Predator: Hunting Grounds, sont désormais l’exception que constituaient les quelques bonnes adaptations des 90s.

D’une manière générale, l’évolution de l’exploitation des licences montre comment le média a évolué. Parce que le jeu vidéo était peu considéré il y a une trentaine d’années, les jeux tirés de films ou de dessins animés étaient alors des produits marketing, des goodies, comme autant de mugs ou de porte-clés.

Vite faits, vite vendus, vite oubliés. Mais le jeu vidéo d’aujourd’hui a bien grandi ; il dispose maintenant de grands noms, de créateurs renommés, et s’est définitivement installé comme une nouvelle terre d’expression artistique. Il sert aujourd’hui, tout autant que le cinéma ou la littérature, à raconter des histoires. Un jeu comme Blacksad: Under The Skin, malgré ses défauts, a l’ambition de constituer une sorte de « 6ème tome » des aventures du chat détective.

Sans tout à fait déclarer que la tendance s’est inversée, on constate néanmoins que ce sont les jeux vidéo aux univers originaux qui sont désormais adaptés au cinéma, en romans ou encore en BD. Et comme pour les adaptations vidéoludiques de blockbusters hollywoodiens dans les années 1990, le résultat est rarement de très grande qualité…