Une légende urbaine attribue l’origine du mot « travail » au latin « trepalium », qui désigne un instrument de torture. Si cette étymologie est plutôt improbable (« travail » viendrait plutôt du latin « trabs », qui signifie « poutre », qu’on retrouve dans le « trabajo » espagnol…), elle permet toutefois de passer un message : le boulot, c’est l’enfer. Une image prise au pied de la lettre par Baroque Decay, les développeurs de Yuppie Psycho, à qui l’on doit le Compte Lucanor, et qui ont décidé de plonger leur héros dans le cauchemar du monde de l’entreprise…

Work, work, work, work, work, work (Rihanna)

I ain’t gonna work for no soul sucking jerk (Beck)

Une autre légende, moins urbaine celle-là, raconte que l’être humain fut condamné à devoir s’acquitter d’une activité professionnelle après que ses ancêtres, résidents du Jardin d’Eden, eurent décidé de n’en avoir plus rien à f#utre du règlement intérieur, et commencèrent à taper dans le verger du proprio.

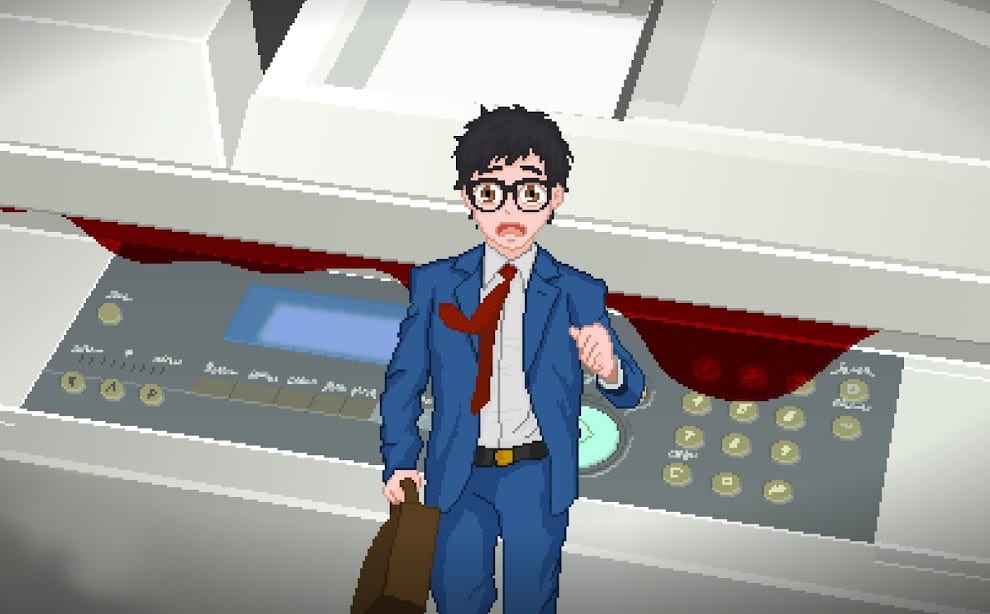

L’image est toujours la même : le travail, cet objet de souffrance. La violence du monde de l’entreprise, Brian Pasternack, le héros de Yuppie Psycho, la prendra en pleine face. Le jeu commence dans le hall de l’immeuble Sintracorps, plus grande société du monde, où tous les diplômés d’écoles de commerce rêvent d’avoir un strapontin. Brian a fait le voyage jusque-là après qu’il a reçu une proposition d’embauche de Sintracorps aussi mystérieuse qu’inattendue.

Dans Yuppie Psycho, la société semble organisée en classes, les citoyens de classes supérieures bénéficiant d’opportunités inaccessibles aux citoyens de classes inférieures (le jeu se déroule ainsi soit dans une dystopie, soit en Inde…). L’occasion est donc trop belle pour Brian, citoyen de classe F, qui grimpe dans l’ascenseur avec pas mal d’appréhensions.

A l’étage de la direction, où Brian s’apprête à signer son contrat, le mauvais goût du patronat s’affiche en taille réelle au travers d’une fresque murale aussi tape-à-l’œil que dérangeante : une inscription, « kill the witch », peinte en lettres rouge sang sur toute la largeur de la pièce. Brian, qui n’y connait rien à l’art, n’y prête que peu d’attention, signe le contrat qui l’attend sur le bureau, avant d’aller rejoindre le sien (de bureau).

Nous l’apprendrons rapidement, l’inscription dans le bureau n’était en rien artistique, et le contrat que vient de signer Brian lui vaudra une mission à laquelle il n’était pas préparé…

Now get to work bitch! (Britney Spears)

Il s’agira donc pour Brian (et pour le joueur) de partir à la chasse à la sorcière, celle de la “peinture” du début. Le jeu se présente alors comme un RPG 8 bits, tout en pixels. Le joueur contrôle librement Brian à la manette ou au clavier, peut interagir avec certains collègues ou avec des objets via une touche.

Cependant, le gameplay sera un mélange de mécaniques de RPG et de point’n click, avec quelques phases orientées un peu plus action (les quelques « boss » qu’on rencontrera). Ce mélange des genres est maîtrisé et le jeu s’appréhende de façon très naturelle.

Ainsi, les bons objets utilisés aux bons endroits via un inventaire permettent d‘accéder à de nouvelles énigmes, qui finissent par nous amener devant un boss, qu’il faudra vaincre « en temps réel ».

Le jeu n’est pas exactement linéaire, mais on sait toujours plus ou moins ce qu’il faut faire, où aller. Les seuls moments où nous avons pu être ralentis dans le jeu, c’est face aux « boss », qui nécessitent, en plus de la compréhension de la mécanique / résolution de l’énigme, un peu d’habileté au clavier (ou à la manette).

Des zombies à l’étage des commerciaux, une momie aux archives, une photocopieuse mutante animée d’envies de meurtres… La vie au bureau est loin d’être de tout repos. Sintracorps est une sorte de Caméra Café trash.

Every job they offer you is to keep you out the dock (The Clash)

On y perçoit bien entendu une caricature du monde de l’entreprise, mais peut-être poussée trop loin pour être efficace. Le héros enjambe les cadavres sans se poser trop de questions. Le manque total de crédibilité, même à l’échelle du jeu, rend le scénario beaucoup trop kitch pour être réellement apprécié.

D’ailleurs, l’esthétique du jeu peut poser question. Pourquoi avoir choisi le pixel art ? Si c’est uniquement pour la réduction des coûts qui en découle, voilà qui serait un peu cynique dans un titre qui porte aussi une critique de la société capitaliste !

À ce sujet, on notera d’ailleurs les références franches dans la réalité virtuelle de l’ordinateur de Brian au mouvement esthétique vaporwave (mais en vert ?!), école qui, avec beaucoup d’ironie, s’en prend à la société de consommation.

Pour en revenir au choix du pixel art, peut-être ce dernier veut-il rendre le tout un peu moins effrayant ; c’est en tout cas l’effet qui en découle.

Arpenter les 10 étages de Sintracorps (tiens, d’ailleurs, « corps »… !) n’est pas en soit terrorisant, malgré les traînées de sang ou les corps mutilés éparpillés un peu partout. La faute au pixel art, on l’a dit. Il n’en est pas de même pour le sound design, pour le coup vraiment angoissant.

Quand la plainte déchirante de la « sorcière » passe au-dessus de la musique d’ascenseur (fort à propos) qui habille le jeu, on n’est pas tranquille ! De même, si les boss de série Z deviennent presque rigolos (une photocopieuse enragée pourvu de quatre mains géantes…), les effets sonores de grouillements rendent leur présence encore plus menaçante quand ils sont en dehors de l’écran !

L’autre occasion de se faire peur dans Yuppie Psycho, ce sont les collectibles. Des VHS cachées un peu partout que Brian peut aller visionner au Vidéoclub Mysterio. Les VHS contiennent des films d’horreurs amateurs d’une ou deux minutes, pour le coup en prises de vue réelles, et assez angoissants…

On nage donc entre deux eaux, entre l’horreur qui fait marrer des films Troma, et la vraie angoisse. On pense d’ailleurs à la série des Corpse Party, popularisée par les épisodes PSP, où là-aussi il est question d’horreur en pixel art. Et pour continuer sur les comparaisons, on pense aussi beaucoup au récent YIIK: a Postmodern RPG, que nous avions testé ici même.

On retrouve le même traitement « over the top », absurde, avec des événements que les deux antihéros à lunettes, regardent d’un œil vaguement curieux alors que n’importe qui d’autre se serait à minima enfuit en hurlant. Beaucoup de cynisme sur notre époque dans les deux titres également, et on retrouve même une jolie androïde qui nous servira de guide dans les deux jeux.

Cependant, Yuppie Psycho est bien plus rythmé et agréable à parcourir que son « grand frère » YIIK, et Brian Pasternack est bien moins antipathique que pouvait l’être le personnage principal de YIIK.

Yuppie Psycho est finalement un jeu d’aventure assez réussi, pas désagréable à parcourir, loin de là. Cependant, on aura un peu de mal à être vraiment passionné par son scénario, tant le positionnement du titre semble indécis. Une atmosphère d’épouvante désarmée par le pixel art et l’absurde, une critique du monde du travail décrédibilisée par une ambiance caricaturale et surréaliste…

Reste un RPG aux mécaniques de point’n click équilibré, qu’on prendra plaisir à aborder, avec un gameplay suffisamment bien pensé pour nous permettre de progresser régulièrement sans trop « rager » .

Le jeu manque néanmoins d’un véritable argument qui nous ferait le conseiller sans détour. Si nous n’avons rien de très sérieux à lui reprocher, nous n’avons rien non plus de très marquant à mettre en valeur. Quelques prises de risques, ou des décisions plus radicales auraient peut-être permis au jeu de nous faire une vraie proposition, d’exister un peu plus.