Imaginé et développé pendant près de sept ans par D-CELL Games, UNBEATABLE est l’une des sorties fin 2025 que nous attendions depuis fort longtemps, au côté de Skate Story. Financé via Kickstarter en 2021 et précédé d’une démo proof of concept payante (« UNBEATABLE [white label] »), le jeu se présentait déjà comme une œuvre bien à part.

Cette ambition s’exprime immédiatement à travers la direction artistique, qui revendique une esthétique japanime « shonenesque » fondée sur un contraste assumé : des personnages en 2D richement animés, incrustés dans des environnements 3D volontairement dissonants.

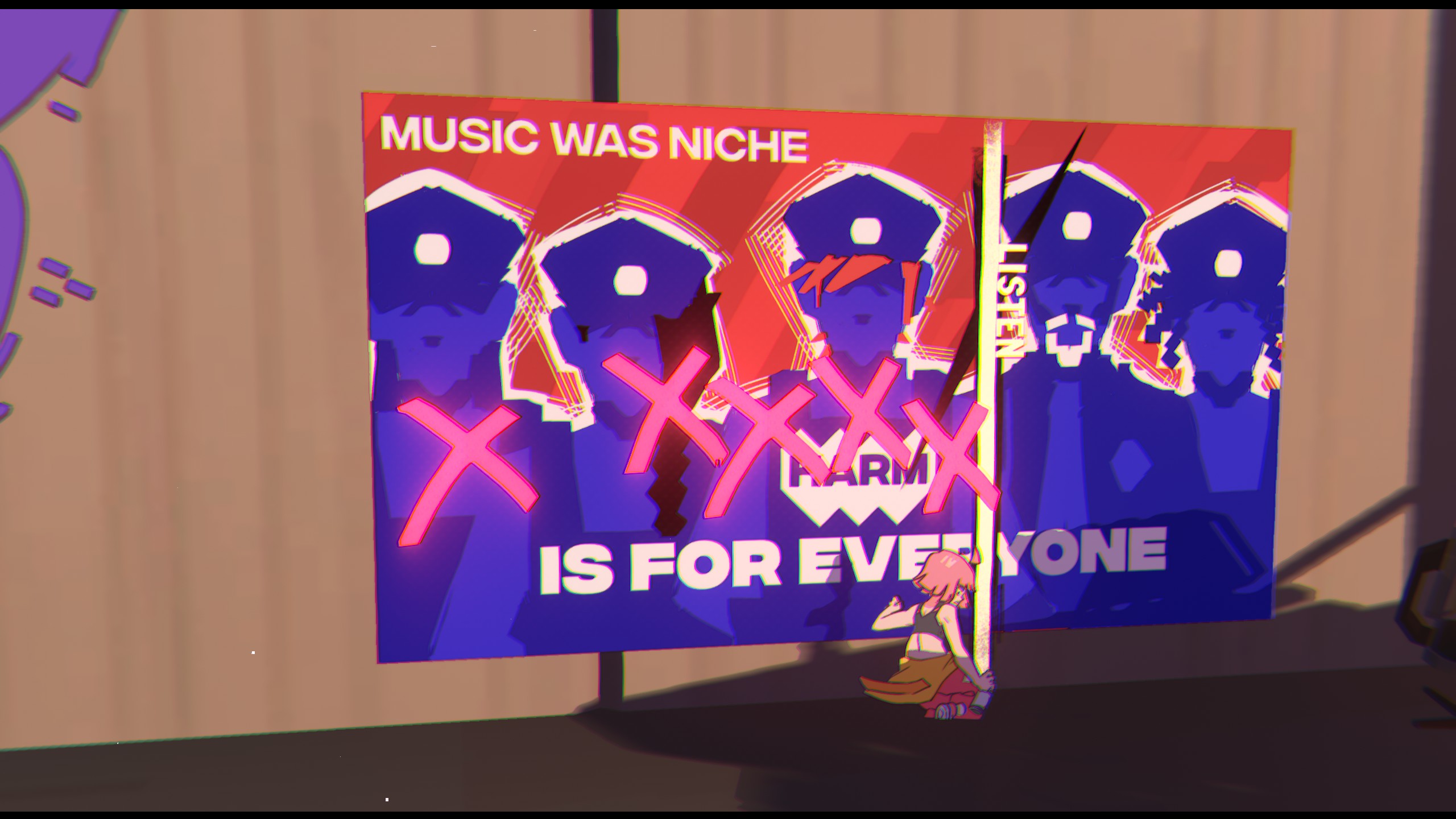

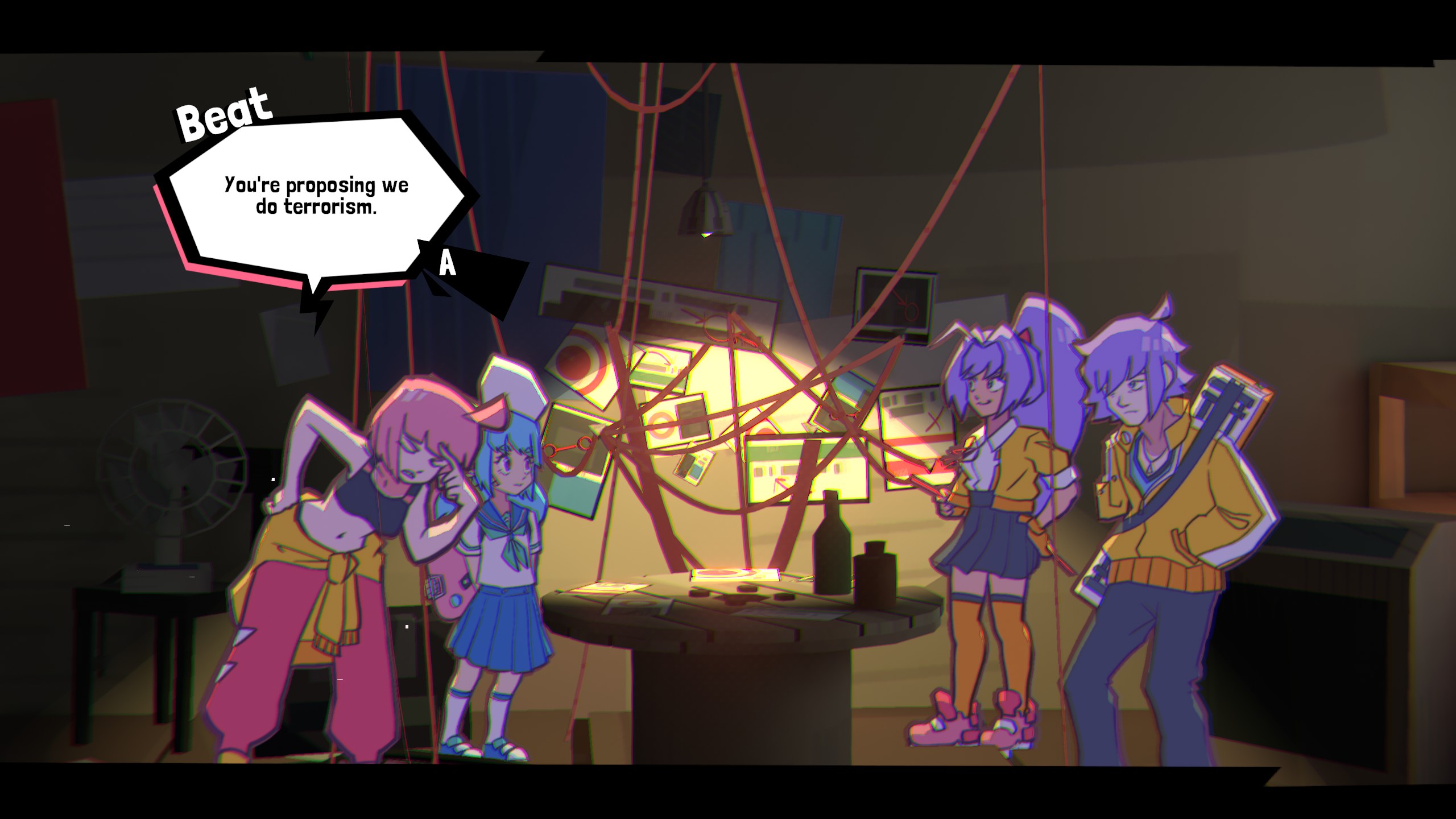

Présenté comme un rhythm game avant tout narratif, dans un univers dans lequel la musique est illégale et où l’on tabasse les caniches d’un État autoritaire, le projet promettait un mélange de rébellion, de mise en scène léchée et d’introspection intime. Pourtant, l’équilibre entre rythme et narration apparaît vite fragile et se trouve rapidement mis à l’épreuve.

(Test de UNBEATABLE réalisé sur PC via une copie commerciale du jeu)

Le diable et la fée

Dès le choix des options et l’introduction pré-menu, le charme opère. Le jeu se montre tendre, presque tactile : il caresse, prend dans ses bras, installe une douceur inattendue avant même de commencer, via sa méta-narration. La mise en scène impressionne immédiatement : le flow des personnages, la façon dont les corps bougent, les dialogues doublés, une esthétique déjà très affirmée. Tout respire l’assurance, et la première séquence fait monter la sauce avec une maîtrise évidente ; à cet instant précis, tout semble parfaitement aligné.

Puis tout retombe. Le jeu s’enlise dans un début étiré à l’excès, saturé de dialogues et de phases de promenade sans réel enjeu, au point de casser la dynamique installée par l’intro. Plus déroutant encore pour un jeu qui érige la musique en manifeste, la première véritable phase de gameplay rythmique n’arrive qu’après une longue heure d’attente, laissant une sensation persistante de décalage, comme si le jeu tardait à devenir ce qu’il promettait d’être.

Mais la musique s’impose comme l’un des piliers les plus solides de l’expérience. UNBEATABLE aligne une bande-son originale particulièrement marquée, entre punk lo-fi, indie garage et nappes électroniques plus mélancoliques, portée en grande partie par les groupes qui existent au sein même du récit.

Les pistes chantées, nombreuses, sont aussi particulièrement notables. Dans les séquences de rythme comme dans le mode Arcade, les morceaux dégagent une identité forte, immédiatement reconnaissable, et s’inscrivent pleinement dans l’univers du jeu. Lorsque le rythme s’installe enfin, UNBEATABLE rappelle par éclats pourquoi il suscitait autant d’attentes.

Certaines séquences mêlant gameplay et cutscenes sont réellement inspirées, dynamiques, parfois même grisantes, mais ces moments restent trop rares et se diluent dans un ensemble profondément inégal, constamment parasité par une UX qui semble lutter contre le joueur en permanence. L’interface est confuse, saturée, des éléments se superposent sans hiérarchie claire, des dialogues s’écrasent les uns sur les autres, et les tutoriels arrivent souvent après l’échec, quand la frustration est déjà installée.

Certaines phases de poursuite deviennent ainsi totalement incompréhensibles, non pas par difficulté, mais par manque de lisibilité, tandis que certains affrontements virent régulièrement au chaos visuel : caméra instable, pistes de notes qui sautent, se déplacent, se mélangent au gré des impacts et des déplacements ennemis. À force, l’expérience devient franchement éprouvante, non pas parce qu’elle serait exigeante, mais parce qu’elle donne l’impression de se saboter elle-même. Puis, sans prévenir, UNBEATABLE se réveille.

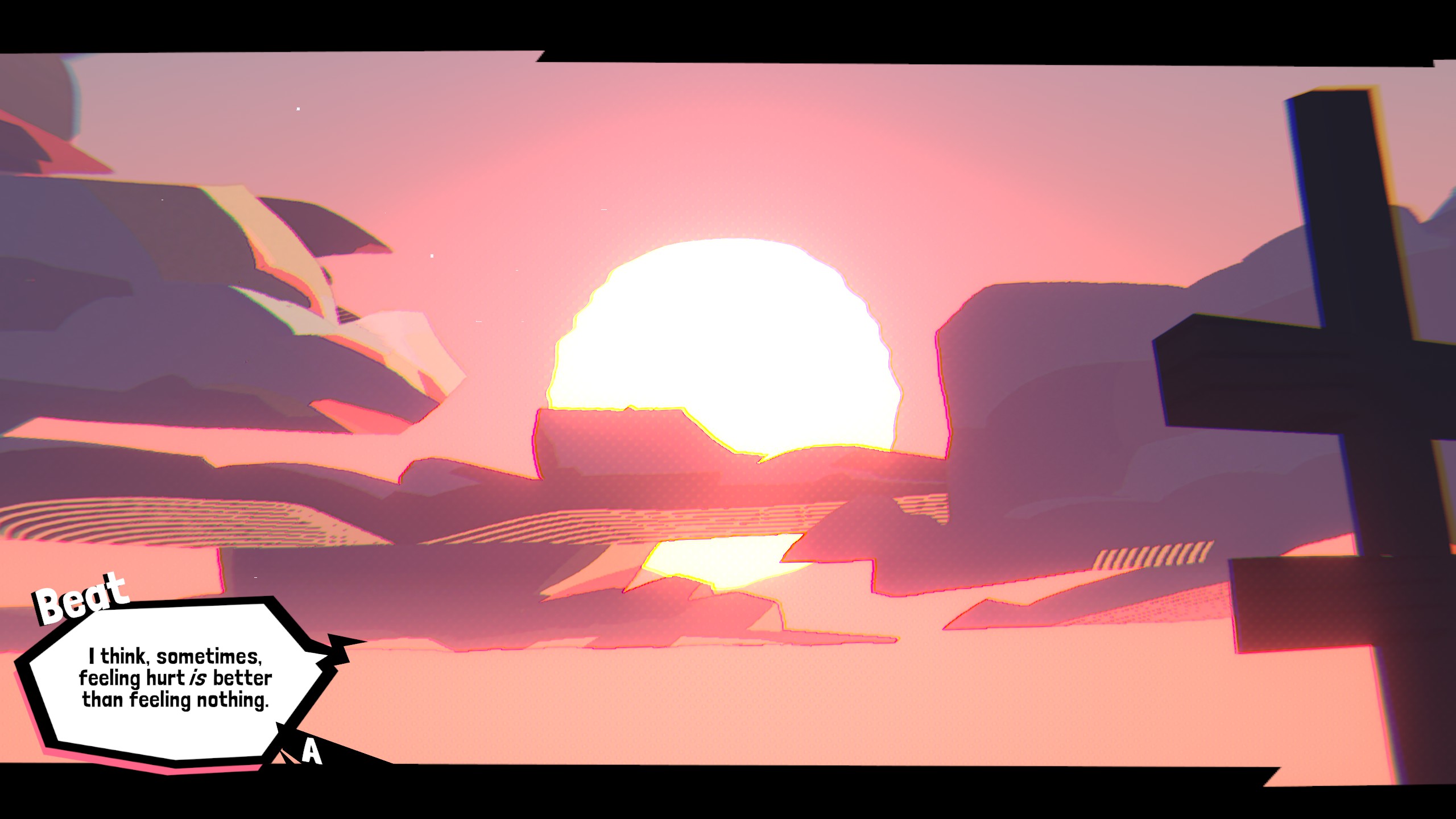

Glock 43 dans l’sac de mes princesses

À partir du dernier quart du jeu, la narration change de ton : le vernis shonen s’effrite pour laisser place à quelque chose de plus intime, plus introspectif, et d’une brutalité soudaine. Les thèmes abordés deviennent frontaux : relation mère-fille toxique, deuil, autodestruction, incapacité d’aimer à nouveau, jusqu’à poser la question de la différence entre vouloir mourir et ne pas vouloir vivre. L’ensemble s’enchaîne dans une forme de « trauma dumping » qui, loin d’être gratuit, trouve une véritable justesse émotionnelle.

La mise en scène de ces moments est d’une finesse remarquable, jouant intelligemment avec le hors-champ, les ruptures de style et les flashbacks en low-poly, tandis que certaines lignes de dialogues tombent sans prévenir et laissent sans défense. La musique devient alors ce qu’elle aurait toujours dû être : un langage émotionnel pur, porté par un casting quasi exclusivement féminin, au service de personnages traversés par une sincérité et une vulnérabilité à vif.

Les crédits de fin démarrent et laissent un profond sentiment de vide et de confusion, tant l’impact émotionnel est fort, au point de faire douter du reste du jeu et de donner l’impression d’être passé à côté de quelque chose. Comment une œuvre aussi maladroite, parfois si frustrante, peut-elle réussir un final aussi dévastateur ?

UNBEATABLE laisse au final une sensation profondément contradictoire. Celle d’un jeu au potentiel immense, porté par une introduction galvanisante, avant de s’enliser dans un enchevêtrement de systèmes mal accordés, donnant parfois le sentiment d’un immense gâchis. Puis, presque par surprise, le jeu frappe juste : sa dernière ligne droite assène une claque émotionnelle qui oblige à reconsidérer l’ensemble.

L’amour des développeurs est évident, et même omniprésent, mais il se heurte à une incapacité à faire dialoguer harmonieusement narration, gameplay et mise en scène. Le plus frustrant reste sans doute l’absence de véritable propos politique, alors même que le jeu en adopte tous les codes.

Un monde où la musique est illégale, où l’on affronte un État autoritaire, où la révolte passe par le rythme et la violence symbolique : comment un tel postulat peut-il rester aussi timide, aussi peu interrogé ? Pourquoi cette révolution, ce terrorisme musical, n’est-il jamais pleinement pensé ? Le jeu esquive constamment les implications de son propre récit.

Reste alors le paradoxe d’un jeu bancal et maladroit et qui ne se place pas là où on l’attendait, mais capable d’un final d’une grande justesse, au point de renverser le regard porté sur tout ce qui précède.