Partie 1 : Où l’on pose les bonnes questions

Les joueurs qui ont connu le jeu vidéo dans les années 80 et 90 semblent tous unanimes : à leurs yeux, la difficulté des jeux était plus élevée qu’aujourd’hui. Des jeux comme Battletoads, Tintin au Tibet ou Contra ont laissé des traumas chez les têtes blondes de cette époque. Pour s’en sortir, il était même d’usage d’utiliser des cheat-codes (littéralement « codes de triche ») ou des tips pour pouvoir finir un jeu qui se montrait trop retors. Une pratique courante à l’époque : les mots de passe ou les manipulations à faire pour obtenir une invincibilité, des vies infinies ou toutes les armes d’un jeu s’échangeaient allégrement dans les cours de récréation.

Ceux qui usaient de ce type de stratagème pour progresser dans les jeux n’étaient ni exclus de leur groupe d’amis, ni regardés de travers comme des « cheaters ». L’important était de s’amuser et de pouvoir aller le plus loin possible dans un jeu. Les choses ont peu à peu évolué, et l’usage des tips a fini par disparaître. À mesure que les jeux livraient des narrations plus riches et complexes, afin d’éviter de gâcher les expériences solos, les développeurs ont ôté ces possibilités de triche de leurs productions.

Ceci a amené graduellement à la situation actuelle, où le joueur doit se confronter aux jeux sans triche, sans artifices même dirons-nous (les plus vieux se rappelleront des Action Replay qui permettaient de bidouiller les données des jeux). Faire face à un jeu en se pliant aux règles et exigences posées par les développeurs peut provoquer des situations très diverses : si le jeu est très (trop ?) simple, le joueur risque l’ennui, s’il est trop ardu, la frustration pourrait mener à l’abandon.

Cette recherche d’équilibre entre facilité et difficulté pourrait sembler être une évidence. Là où la plupart des développeurs vont tâcher de trouver une difficulté « moyenne », d’autres vont pousser les réglages à leur paroxysme et offrir des expériences réputées extrêmement difficiles aux joueurs. Cela va même devenir un credo pour certains studios. Conséquence directe de cela : l’apparition de groupes de joueurs clamant haut et fort leur amour pour ces jeux ardus, loin des expériences mainstream qu’ils jugent trop aisées.

Le mythe toxique du Git Gud

« Git Gud » (de « get good ») pourrait être traduit par « deviens meilleur ». L’expression ne serait pas apparue sur les forums dédiés aux jeux Demon’s Souls et Dark Souls comme beaucoup le croient, mais plutôt de la Metal Gear Online Community en 2008 (Metal Gear Solid 3 et 4 proposant des challenges très ardus à certains moments). Ce terme traduit l’idée de devoir réessayer en boucle certains passages difficiles dans des jeux vidéo. L’expression est devenue une sorte de sigle de reconnaissance utilisé sur les réseaux sociaux (voire un running gag parfois). En découlerait l’idée que ceux qui réussissent à vaincre des jeux durs formeraient une « élite » qui a relevé le défi des développeurs et l’ont surpassé. Et ils clament à ceux qui ont besoin d’aide « Git Gud ».

Cette notion elle-même est totalement galvaudée. « Git Gud », « deviens meilleur », est complètement abstrait. Cela signifierait que si un joueur est coincé dans un jeu, il devrait s’améliorer lui-même (renforcer ses réflexes, son aptitude à se repérer dans l’espace). Or, pour progresser dans un jeu, il faut avant tout apprendre et comprendre ce que le titre a à offrir au joueur : comprendre les patterns des adversaires, apprendre les manipulations à faire pour sortir des coups spéciaux, mémoriser la carte d’une zone, savoir à quoi sert un item, etc.

Ce que nous appellerons le « syndrome Git Gud » renvoie à des mécanismes psychosociaux très simples. Le sentiment de faire partie d’une élite qui réussit là où les autres échouent est extrêmement satisfaisant. En tant qu’être humain, et intrinsèquement en tant que joueur, nous avons un besoin naturel d’appartenance à un groupe social. Et quoi de mieux pour flatter son propre égo que d’appartenir à un groupe qui est meilleur que les autres ?

La démarche devient toxique lorsqu’il s’agit de brandir cette bannière du « Git Gud » devant des joueurs qui sont toujours en phase d’apprentissage au sein d’un jeu. Alors se crée un gouffre entre les « vainqueurs » dudit jeu, et ceux qui n’en sont encore qu’au stade de l’outsider. Là où apparaît la possibilité d’une entraide entre joueurs et la création d’une communauté aidante, certains vont faire le choix de placer sous garde rapprochée certains titres qu’ils estiment réservés à leur propre élite.

Nous n’aborderons pas ici le cas de ceux qui estiment que l’on n’a fini un jeu que lorsqu’on a déverrouillé tous ses trophées/succès. Un point de vue absurde, puisque cela signifierait que les jeux sans ces récompenses ne peuvent pas être finis (soit tous les jeux avant 2005).

Cependant, une question reste en suspens : d’où vient cet attrait pour ces jeux dits « difficiles » ?

Rendre accessible ou pimenter le challenge ?

Régulièrement, Internet s’enflamme concernant la difficulté de tel ou tel jeu, le jugeant trop difficile, trop élitiste, ou trop pénible. Il semble important de revenir sur les malentendus provoqués par cette notion de difficulté, et de mettre en lumière la façon dont la difficulté et l’intérêt d’un titre sont deux notions interconnectées. Revenons sur un cas très symptomatique du monde du jeu vidéo.

En septembre 2017, Cuphead débarquait dans nos salons avec un défi assez relevé. Un mois plus tard, Assassin’s Creed Origins sortait en proposant un mode « Tourisme » aux joueurs. Mode dans lequel tout combat était supprimé, annulant toute forme de challenge. Quelques jours plus tard, dans son article « Let’s Have a Skip Boss Button » (« On devrait avoir un bouton pour passer les boss »), John Walker du site Rock, Paper, Shotgun exposait la nécessité, selon lui, d’avoir la possibilité de traverser les jeux sans encombre. Il utilisait une métaphore fort à propos (traduction libre) :

« Je trouve ça idiot de ne pas pouvoir passer un passage quand je joue, alors que je peux le faire avec un film, un livre ou une série TV. »

Bien entendu, vous vous en doutez, il avait comme qui dirait « dégoupillé » Internet. S’affrontaient violemment ceux qui criaient à l’outrage (rendre un jeu plus facile serait presque un crime de lèse-majesté), et ceux qui souhaitaient pouvoir vivre l’expérience proposée aux joueurs comme bon leur semble.

Alors que la bataille faisait rage, l’un des principaux problèmes qui revenait sur le devant de la scène était la notion selon laquelle la difficulté d’un jeu est corrélée aux talents du joueur. De là vient une réflexion simple : pour vivre pleinement une aventure vidéoludique donnée, il faudrait un certain niveau de talent, et un certain niveau de difficulté qui lui corresponde. Jouer en mode de difficulté élevée serait profiter vraiment du jeu, alors que jouer à un titre en mode facile (ou à un jeu facile) serait une expérience de moins bonne qualité.

Le fait est que la difficulté, quel que soit son niveau, élevée ou basse, n’est qu’un compromis. Ce n’est qu’un paragraphe dans le contrat tacite que le joueur passe avec le jeu. La difficulté se compose d’un certain nombre d’éléments pour lesquels les développeurs doivent trouver un juste dosage afin que le joueur apprécie leur production :

- Communiquer nettement des objectifs : un jeu qui vous jette dans un monde sans carte et sans indication à suivre est très difficile, mais n’est absolument pas amusant.

- Afficher clairement des moyens : imaginez un jeu de combat où la touche de garde changerait toutes les dix secondes. Il serait difficile, mais serait-il fun ?

- Proposer un défi proportionnel aux capacités des joueurs.

La réponse est dans le Flow

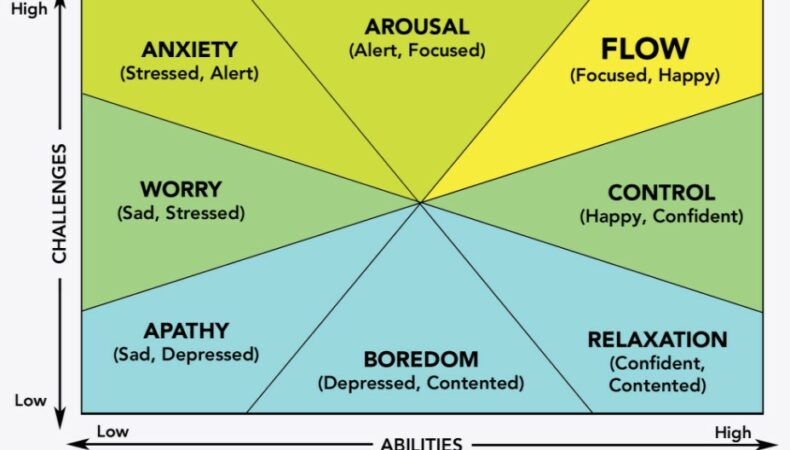

Instant culture : la théorie du flow (ou « état psychologique optimal »), telle qu’elle a été décrite par Tom Chan et Terence Ahern, renvoie directement à la notion de motivation. Cette théorie tend à montrer que le contexte d’une tâche (sa difficulté, son but, son feedback, le taux de concentration nécessaire, etc.) a un très fort impact sur la motivation de l’individu accomplissant cette activité.

Pourquoi aborder ce sujet ici ? Dans le milieu vidéoludique, le flow est l’état que peut ressentir un joueur qui est totalement immergé dans un jeu, quand il ne ressent plus le temps qui passe. Pour obtenir cet état, les joueurs doivent être confrontés à un niveau de défi proportionnel à leurs skills. Ce niveau de challenge peut varier, étant parfois légèrement supérieur à leur niveau d’habilité, parfois en-deçà afin de pouvoir le gérer.

Si le challenge est trop corsé pour les capacités du joueur, il n’éprouvera que de la frustration. Si au contraire, ses habilités sont supérieures au défi proposé, il s’ennuiera. Pour les développeurs, le but dans l’équilibrage d’un jeu est de s’assurer que l’augmentation de la difficulté au fil de la progression coïncide avec l’accroissement du skill ou des compétences du joueur. En d’autres termes, un décalage entre difficulté et compétence peut provoquer la colère, rage, voire l’abandon du joueur.

Que l’on joue à des action-RPG exigeants (Nioh, Blasphemous, the Surge – nous nous refuserons à employer le terme de « Souls-like », beaucoup trop restrictif), à des jeux musicaux (Guitar Hero, Rock Band), des shoot’em’up (Ikaruga, Do Donpachi) ou des jeux de réflexion (Tetris, Puyo Puyo), l’important pour qu’un titre procure du plaisir est cette quête du flow. Quiconque a débuté sur Guitar Hero en mode facile pour ensuite venir à bout du mode expert saura de quoi il retourne. Le flow apporte un immense sentiment d’accomplissement.

La difficulté n’existe pas

Comment mesurer la difficulté ? C’est tout bonnement impossible. Fin du chapitre ? Bien sûr que non.

Suite et fin de notre exploration au prochain chapitre…