Nouvelle production imaginée par Grasshopper Manufacture, écrite et réalisée par SUDA51 et Ren Yamazaki, Romeo is a Dead Man arrive chargé de lourdes responsabilités. Après des années à travailler avec des partenaires et éditeurs externes, Grasshopper se retrouve ici seul maître à bord, dans un contexte où le succès du titre pourrait influencer directement l’avenir du studio.

Le développement lui-même a été repensé en cours de route pour rester viable : l’équipe a fait un choix radical, celui de condenser ses idées plutôt que de les abandonner. Ce processus se ressent à chaque instant en parcourant le jeu, pensé comme une collision contrôlée de styles, de mécaniques et d’obsessions passionnelles ; une forme de synthèse créative, ou, si l’on veut, un maxi best of regroupant toutes les passions de ses auteurs.

(Test de Romeo is a Dead Man réalisé sur PC à partir d’une copie fournie par l’éditeur)

Ma générosité est aussi vaste que la mer…

L’histoire, fidèle à la sensibilité de Suda51, tient en un postulat toujours aussi absurde : Romeo Stargazer, adjoint au shérif, survit à une attaque démoniaque grâce à une intervention scientifique de son grand-père qui le transforme en DeadMan, un agent du FBI spatio-temporel sur le fil entre vie et mort, lancé dans une chasse multiverselle pour traquer des criminels, dont sa bien-aimée et ses différentes versions.

Juliet, figure du passé et moteur émotionnel d’un récit éclaté, s’inscrit dans la continuité spirituelle de l’univers thématique Kill the Past. Mais raconter Romeo is a Dead Man par son seul pitch revient à passer à côté de sa véritable nature : un collage ludique et esthétique, où le choc des idées prime sur la cohérence immédiate.

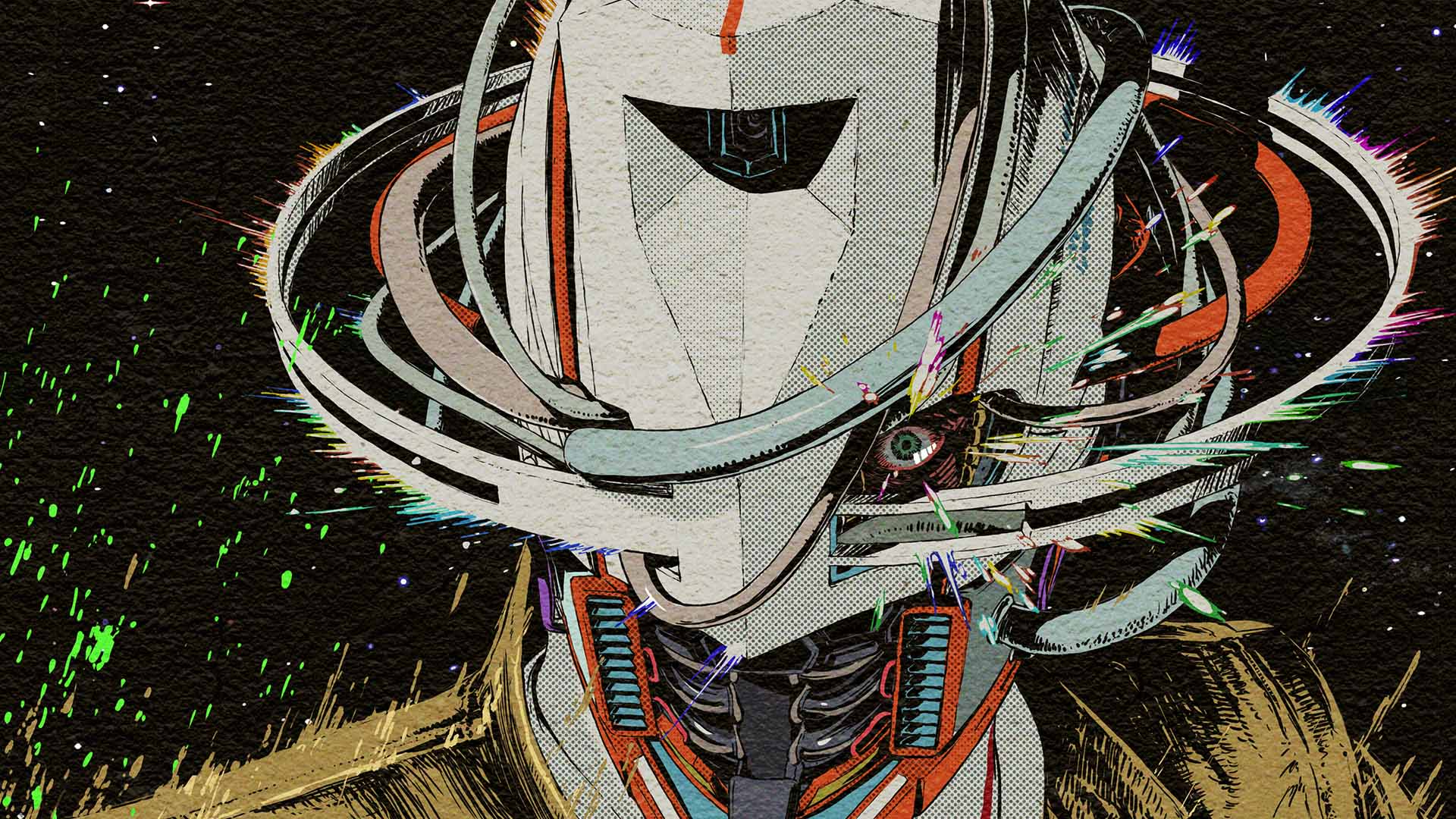

Le menu principal suffit à lui seul à donner le ton : morceau rappé, esthétique agressive et surréaliste, petites trouvailles d’animation. Dès son ouverture, Grasshopper nous offre une cinématique qui mêle stop-motion, animation 2D et 3D, live action et maquettes, avec des cadrages qui évoquent autant le super sentai que les grandes années du tokusatsu. L’unité importe peu, et seul compte l’impact. La note d’intention est donc claire : le style sera le moteur du jeu.

Le gameplay emprunte certaines mécaniques à Dark Souls (roulades, potions, feux de camp), mais reste tout de même beaucoup plus accessible et centré sur l’action débridée. Les combats mêlent corps-à-corps ultra gore et armes à feu, la plupart des ennemis possédant leurs propres points faibles à cibler.

Les missions se déploient sur des cartes labyrinthiques, ponctuées de raccourcis à ouvrir, obligeant le joueur à explorer pour traquer et éliminer les boss qui s’y cachent. Malgré la simplicité relative du système, chaque affrontement reste fluide et rythmé, et la montée en puissance du héros rend les combats assez gratifiants. Mais il faut être honnête : si le gameplay principal fonctionne correctement, il se contente de faire le boulot et ce n’est clairement pas là que le jeu brille.

En interview, Suda51 a expliqué que le développement de ses jeux est pensé comme une jam session, où chaque membre de l’équipe ajoute sa touche de manière spontanée. Cette approche se ressent pleinement : la diversité des styles visuels et narratifs, le heurt de genres et de techniques, du pixel art au live action et du hub 2D à la 3D sous Unreal Engine 5, forme une performance créative continue qui fait vivre le jeu comme une expérience organique et libre de tout carcan, stimulant sans cesse l’imaginaire du joueur.

Mon amour aussi profond

Romeo et Juliet constituent le fil rouge du récit, mais leur relation n’a rien de romantique au sens classique : elle incarne surtout une confrontation avec le passé et des désirs irréconciliables, dans la droite ligne des obsessions des titres reliées à l’univers Kill the Past du studio.

Juliet reste une figure intrigante, et l’on ne peut s’empêcher de se demander si la dynamique atypique qu’elle partage avec Romeo n’aurait pas gagné à être davantage creusée. Leurs visions du monde, radicalement opposées, demeurent esquissées, laissant entrevoir un potentiel narratif que le jeu préfère suggérer plutôt que développer.

Comme souvent chez Grasshopper Manufacture, Romeo is a Dead Man déborde d’auto-références qui dépassent le simple clin d’œil. Le jeu ressemble aussi à un véritable best-of des obsessions du studio : méchas, tokusatsu, super sentai, cinéma de genre… Un condensé de l’ADN du studio, une succession de scènes spectaculaires et d’inventions stylistiques, comme si Grasshopper avait condensé tout son univers créatif dans un seul objet, de la première seconde du jeu jusqu’à sa scène post-générique.

Mais le jeu ne se contente pas d’aligner les images fortes : il projette au joueur un flux constant d’idées, de fragments de réflexion et d’aphorismes présentés sous forme de textes. Cette densité, maîtrisée mais volontairement abrasive, peut déstabiliser. Elle invite le joueur à naviguer entre émerveillement et surinterprétation, au risque de le laisser parfois à distance, comme si le sens importait moins que le choc intellectuel et sensoriel provoqué par cette collision permanente d’intentions.

Fidèle à l’ADN de Grasshopper Manufacture de ces quinze dernières années, Romeo is a Dead Man est une explosion contrôlée de styles, d’idées et et de créativité débridée : un objet dense qui privilégie l’impact et la sensation à la clarté ou à la cohérence absolue. Tout n’y est pas pleinement abouti, qu’il s’agisse d’un gameplay fonctionnel mais secondaire ou de pistes narratives simplement esquissées, mais cette générosité reflète le charme atypique et terriblement séduisant du jeu.

Plus qu’un jeu parfaitement calibré, l’ensemble s’apparente à une synthèse volontairement excessive des obsessions du studio : une proposition inégale sur bien des points, mais portée par un désir constant de surprendre. Ce chaos assumé ne cherche pas toujours à être compris, seulement à être ressenti, et c’est précisément dans cette friction que l’œuvre trouve sa véritable identité.